今回は、本相続法改正の中では少し理解の難しいものの一つ、「遺産分割前の財産処分についての取扱いに関する改正」についてお話させていただきます。

1.これまでの遺留分制度

生前に相続の対策を行うにあたって、一番気を使う部分、それが「遺留分」ではないでしょうか?

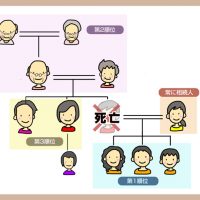

現行民法(今回の改正前)においては、兄弟姉妹以外の相続人について、一定の守られた権利である「遺留分」について下記の規定が定められています。

第1031条

遺留分権利者及びその承継人は、遺留分を保全するのに必要な限度で、遺贈及び前条に規定する贈与の減殺を請求することができる。

そして、上記規定に基づいた請求権をこれまで「遺留分減殺請求権」と言ってきたわけですね。

この遺留分減殺請求権、そもそも「減殺を請求できる」とは一体どういう意味か皆さんはご理解されているでしょうか?

「減殺を請求できる」とはいわば「(遺留分に抵触する範囲において)遺贈や一定の生前贈与の無効を主張でき、かつ請求権者のものとすることができる」という意味です。

となれば、対象となる財産が現金や預貯金などの分割可能な資産であればその分を引き渡せば済む訳ですが、それが不動産や自社株などの分割困難な資産であった場合は、無効になった範囲で、元の受贈者(や受遺者)と遺留分減殺請求権者との共有となってしまう現象が生じるのです。

一方で、遺留分減殺請求を受けた側においては、それに相当する価額の弁償をすることで共有を回避できるとされていましたが(改正前民法1041条参照)、弁償する為の原資の確保ができない場合は、共有になることを受け入れなければならなくなり、資産の凍結を招く事態が度々起こっていました。

特に自社株の凍結は、その後の会社の運営に大きな影響を招きかねない重大な問題であったわけです。

減殺請求を受けた側と行使した側との共有ですから関係は最悪です。

2.遺留分制度の由来

では、そもそも何故これまで遺留分制度はこのような制度設計になっていたのでしょうか?

どのような考え方に基づいて規定されているのか、あまり普段考える事も少ないのではないかと思います。今回の改正の経緯を理解するにあたって、少しその歴史を探っていきましょう。

元々、遺留分制度は明治の民法から既に存在し、太平洋戦争終了後、新たに制定された現在の民法においても法的性質を変えず維持されています。

明治民法における相続は、家督相続を中心とした制度であり(正確には戸主の死亡・隠居による「家督相続」と戸主以外の死亡による「遺産相続」の2種類)、いわゆる「家」に属する資産は、そのまま家長(戸主)から長男などの長子が代々、直系で次の家長として引き継ぎ、一族の繁栄に貢献していく事を目的にルール化されていました。それは相続する権利というよりむしろ、家長に課せられた相続する「義務」であったわけです。

したがって、当時の遺留分制度は、「家産の維持」を目的とする制度であり、相続財産の経済的な価値以上に、そのもの自体(特に不動産)を重要視していたため、家督を相続する遺留分権利者に所有権等を帰属させる必要があったのです。

そもそもこの遺留分という制度は、(家産の維持という面における)ゲルマン民族思想の強かった、当時のフランス慣習法を参考に制度化されたものでした。現行の民法で兄弟姉妹に遺留分が無い事の起源は、そもそもこの直系における一族の繁栄を保全することを目的としていたことに由来します。

実際に、太平洋戦争終了後、現在の民法草案を策定するにあたっては、この遺留分制度を廃止しようとする意見も根強くありました(英米法においては、個人主義が貫かれており、現在まで遺留分の考え方は存在しませんので)。

しかしながら、議論の末に戦後の現行民法においては、その目的が「家産の維持」から「遺族の生活保障や遺産の形成に貢献した遺族の潜在的持分の清算」に姿を変え、そのまま制度として残ることになったのです。

3.改正内容

戦後、このような制度趣旨の変更があったのにも関わらず、遺留分減殺請求が、尚も遺贈や一定の生前贈与の「一部無効」と同時の「権利取得(共有化)」であったことは長年、その相当性について疑問視する声が多くありました。

改正相続法では、遺留分の請求について以下のように規定しています。

「(遺留分侵害額の請求)

民法第1046条

1.遺留分権利者及びその承継人は、受遺者(中略)又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。

2.以下略 」

今回の改正により、戦後の民法が遺留分制度を残した理由である「遺族の生活保障や遺産の形成に貢献した遺族の潜在的持分の清算」を具体化した、必要最低限度での金銭のみによる請求が実現することとなりました。

これまでであれば、遺留分減殺請求権の行使により、価額弁償できない瞬間に即共有状態になることを許容しなければならなかったところが、今後は金銭請求を受けるにとどまることになったのです。

これはどうしても凍結を防ぐべき資産(居住用資産や自社株等)がある場合には大きな差を生むこととなります。

4.今後の対応について

今回の改正によって、自社株や不動産などの共有化による運用の凍結などは回避できることになりました。しかしながら、その金銭請求に耐えうる「原資の準備」が必要であることは今後も変わりません。

もし、その支払いが出来なければ結果として、凍結回避できたはずの資産に差押えなどをされ、結果としてその権利を失うこともあり得ますので、今後も原資対策はしっかりと取っていく必要があります。

しかしながら、どうしてもすぐに返済の原資が用意できない時は、遺留分請求を受けている受遺者・受贈者が家庭裁判所に申立てることにより一定の期間内で「支払期限の猶予」を求められるようになります。

筆者の私見ではありますが、むしろ金銭請求に統一されたことで、共有状態をそもそも望んでいない遺留分権利者側からすれば、請求しやすくなった(遺留分請求された側が金銭による清算よりむしろ共有を選択することもあり得るため)とも考えられると思っています。したがって、今後、遺留分請求はより数を増していく可能性があることも視野に入れておかなければならないのです。

とすれば、遺留分侵害額の精算金の準備は相続対策としてより重要になっていくことでしょう。

尚、遺留分制度に関する改正については、2019年7月1日より施行され、制度がスタートしています。