亡くなった親が残した借金を相続したくないという場合、家庭裁判所で相続放棄という手続きを取ることによりその返済義務を免れることができます。

相続放棄とは相続の効果を確定的に消滅させることであり、相続人は、最初から相続人でなかったこととなります。

故に、親の残したマイナスの遺産である借金の返済義務を免れることができますが、同時に他の遺産、つまり預貯金や不動産といったプラスの財産も放棄することになります。

通常、相続人はそういった相続放棄のメリット、デメリットを十分調査、吟味した上で親の残した資産の取り扱いを決定しますが、何らかの事情により、親の資産調査が十分に行われないまま相続人が相続を承認し、その後、被相続人の莫大な借金が発覚するケースが相次いでいます。

今回は、そういった被相続人の借金は相続人が本当に返済しなくてはならないのか、あるいは借金を返済せずに済む可能性のある法的根拠や手続きなどがありそれによって借金問題が解決することもあるのか、について解説いたします。

【 目次 】

1. 相続人の借金返済義務

被相続人が借金を残す一般的なケースは、家のローンです。

数千万円という莫大な費用を要するため、20年から35年のローンが組まれるケースが多く、ローンの返済期間中に病気等で購入者が死亡するケースも少なくありません。

その場合、相続人は家とともにローンの返済を引き継ぐか、あるいは相続放棄することで全ての権利を放棄するかの選択を迫られることになります。

ただ、被相続人が生命保険をかけていた場合、相続人が保険金を受け取りローンの返済に充てて完済することもできます。

ローンの返済を引き継いでも、実際は家というプラスの財産をそのまま相続することができるわけです。

問題は、被相続人である故人の借金が相続人の相続承認後に発覚した場合です。

カードローンや消費者金融のような貸金業者からの借金がよくあるケースです。

相続人が知らなかったとはいえ、相続を承認した以上、それらの借金も相続人が返済義務を引き継がなくてはなりません。

別のケースで、被相続人である故人が生前に広く事業を展開していた場合、相続財産の中でもお金の貸付、借り入れの流れが複雑に入り組んでいることがあります。

また、故人が税金対策をおこなっている場合もあり、そうなると納税の申告有無やその計算方法も複雑です。

相続放棄の手続きができる期限は相続開始から3ヶ月間であり、期限内にそれらの資産の全容を把握することは極めて困難です。

相続財産がプラスになるのかマイナスになるのかわからない場合、相続人は、対処法として限定承認という手続きを取ることができます。

限定承認とは、被相続人が残したマイナスの財産の返済義務をプラスの財産の範囲内に限定することができる手続きです。

例えば、相続人が被相続人の1000万円の預貯金を相続した後に、被相続人の5000万円の借金が発覚したとしても、限定承認の手続きを取ることで、相続人の借金返済義務を1000万円までとすることができます。

相続人が複数いる場合は相続人全員の承認が必要になりますが、状況次第では非常に有効な手段となり得ます。

ただし、相続放棄も限定承認も相続開始から3ヶ月以内に手続きしなければなりません。

相続放棄や限定承認は被相続人の借金返済義務を免れるための有効な手段ですが、それらの手段を取らずとも結果的に借金の返済が免除される場合があるのです。

例えば、貸金業者からの借金については過払い金請求ができる可能性があります。

過払い金請求とは、消費者金融のような貸金業者が利息制限法の上限を超えた利息を設定していた場合、払い過ぎた分についてできる返還請求を言います。

仮に相続財産の1つに消費者融からの借金があった場合、過払い金請求をすることで借金額が大幅に減殺されるか、全額返済できる可能性もあります。

2. 借金の消滅時効

借金には時効があります。

時効が成立すれば、借金の返済を免れることができます。

ただし、時効が成立するには様々な条件があり、容易ではありません。

以下、借金の時効成立についてお話いたします。

借金の時効を「借金の消滅時効」と言い、一定期間権利が行使されなかったという事実を尊重して権利を消滅させるというものです。

借金の消滅時効制度における消滅時効期間は、原則として主観的起算点(債権者が権利を行使することができることを知った時)から5年、又は客観的起算点(権利を行使することができる時)から10年のいずれか早い方、とされています。

「ならば、消滅時効が成立するまで借金返済を中止し、督促も無視し続ければいい」

そういうわけにはいきません。

消滅時効の成立にはいくつかの条件があり、その条件を満たして初めて消滅時効が成立するのです。

その条件の1つが5年もしくは10年という消滅時効までの連続した期間の経過です。

中断された場合、期間はリセットされそこからまた消滅時効の期間の経過を待たなければならず、実質消滅時効成立までの期間が延長されることになるのです。

では、仮に借金の消滅時効の条件である5年もしくは10年が中断せず経過した場合、そのまま消滅時効が成立するのか。

期間が経過しただけでは時効は成立しません。

消滅時効成立の期間経過後に援用という意思表示を債権者に行なうことで成立します。

援用自体は決して難しい手続きではありませんが、ほんの少しでも手続きに間違いがあると成立が難しくなりますし、援用の手続き書類を債権者に送ることで支払督促を受けることにもなりかねません。

そうなると時効が成立しなくなってしまいます。

援用の手続きを行なう場合は、借金問題に精通している法律事務所の弁護士や司法書士に相談し、確実に消滅時効の期間が経過していること、援用の書類に間違いがないことを確認して行なった方が良いでしょう。

3. 相続した債務の時効の起算点

借金の消滅時効の期間が主観的起算点から5年、又は客観的起算点から10年であることはすでにお話した通りです。

では、消滅時効が成立するまでの期間中に借金が相続された場合はどうなるのか。

実は相続することによって中断が発生するわけではなく、消滅時効の期間もそのまま引き継がれることになります。

例えば、被相続人が借金をし、債権者が貸金返還請求の権利を行使することができる日から3年経過した時に被相続人が死亡、借金が相続人に相続されたとしても、起算点が変わることはありません。

つまり、債務の相続は消滅時効の中断の事由にはならないのです。

4. 時効の中断に要注意

では、どういう事由が消滅時効の中断となるのか。

中断を生じさせる事由は、主に3つあります。

まず、債権者が裁判所に貸金返還請求などの訴訟を提起することで時効の中断が成立します。

これは裁判所に提起することが重要で、債権者が債務者に支払督促状を送付するだけでは時効の中断にはなりません。

ただし、債務者に催告状が送付された場合は、その時点で一時的に時効の進行がストップします。

その後、債権者が裁判所に裁判上の請求を行えば、正式に時効の中断となります。

次に、差し押さえなどにより時効の中断が成立することがあります。

これは、債権者が債務者の給与を差し押さえることよります。

ただし、債権者と債務者の関係次第にはなります。

また、債務者が債権者の権利の存在、つまり借金の存在を承認することで時効の中断が成立することがあります。

承認となる具体的な行為は、借金の返済意思を債権者に示す、支払い猶予を依頼する、借金の一部だけでも返済する、などが該当します。

借金の消滅時効が成立すれば、債務者は法律上借金返済の義務を負うことはなくなります。

債務者にとっては極めて理想的であることは間違い無いでしょう。

しかし、中断されることなく消滅時効が成立するまでの期間が経過することは、極めて稀であり、債務者は借金の消滅時効の成立を期待することは出来ないということに注意が必要です。

5. 時効の援用による借金消滅方法

さて、中断の事由もなく消滅時効に要する期間が経過すればその時点で消滅時効が成立するわけではなく、そのためには援用する必要があるということは前述した通りです。

ここではもう少し具体的に援用についてお話いたしましょう。

援用とは、消滅時効の利益を受けることを相手に伝えることを言います。

つまり、債務者が借金の消滅時効により借金の返済義務が消滅するということを債権者に通達するということになります。

当然、債権者にとってはあまりにも大きな不利益を被る通達であり、そのため援用は細心の注意を持って実施する必要があります。

まず、確実に消滅時効の期間が経過していることを確認しなければなりません。

不確かなまま債権者に援用を実施し、仮に消滅時効の期間がまだ経過していなかったことが発覚すると、債権者が消滅時効の中断を成立させてしまいます。

そうなるとその時点からまた消滅時効の期間の経過を待たなければならなくなります。

消滅時効の期間が経過していることが確認できれば、次に援用の書類を作成し、それを債権者に郵送します。

この時、必ず配達証明付きの内容証明郵便で郵送しましょう。

そうすることによって、文書と到達と文書の内容を証明できるため、裁判での有力な証拠とすることができます。

6. 時効の完成を確認する方法

消滅時効の完成には、主観的起算点から5年、又は客観的起算点から10年の期間が経過していること、その間に中断事由がなかったことを調べる必要があります。

どのようにして調べるか。

例えば消費者金融からの借金ならば、最終返済日の翌日が起算日となります。

過去の郵便物などを保管していればそこから確認することができますが、保管していない場合は「指定信用情報機関」の個人信用情報に掲載されている登録情報を確認しましょう。

指定信用情報機関とは、借金の利用や返済の履歴などを管理する期間であり、ここの登録情報を確認することで借金の最終返済日などが判明します。

この段階で債権者である消費者金融に問い合わせなどしないように注意しましょう。

7. 時効の援用手続きの流れと注意点

ここまでのお話を踏まえて、時効の援用手続きの流れを整理しておきましょう。

まず、借金の消滅時効期間の主観的起算点から5年、又は客観的起算点から10年の期間が経過しているかを確認します。

確認が取れれば、次に、消滅時効が成立するまでの期間に、中断事由がないかどうかを調査します。

調査方法は、「指定信用情報機関」の個人信用情報に掲載されている登録情報を確認するか、もしくは債権者に問い合わせても良いでしょう。

中断の事由がないことが確認できたならば、債権者に援用の意思を伝える書類を作成します。

作成後、その書類を債権者に対して配達証明付きの内容証明郵便で郵送します。

書類が債権者に届けば、消滅時効は成立します。

その後、債権者から支払督促の通知が来ることはなくなるはずです。

なお、消滅時効の援用する場合は、債権者からの連絡に応じるべきではありません。

援用の書類が債権者に届いてからはもちろんですが、援用を検討している段階でも応じないほうが良いでしょう。

もし債権者から連絡が来たら、「回答できません。」と答えれば十分です。

仮に対応のために「ちょっと待ってください。」などと応じてしまうと、裁判で債権者から時効中断事由の「承認」に当たると主張される可能性があります。

8. 相続放棄を検討すべきケース

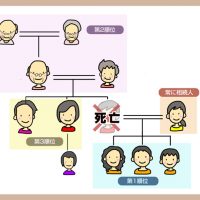

冒頭でもお話した通り、相続放棄とは相続の効果を確定的に消滅させることであり、相続人は、最初から相続人でなかったとみなされます。

つまり、親の残した預貯金のようなプラスの遺産も借金のようなマイナスの遺産も全て放棄することになります。

当然、プラスの遺産でマイナスの遺産全てを清算が可能ならば相続を承認した方が良いでしょうし、その逆ならば相続放棄した方が相続人にとっては有利でしょう。

ただ、遺産の全てがプラスかマイナスかとわかるものとは限りません。

例えば、家や土地といった不動産です。

確かに不動産自体はプラスの遺産であることは間違いありませんが、不動産相続時の手続きには相続登記の手続きが必要になり、その際被相続人や相続人の戸籍に関する書類を準備しなくてはなりません。

相続人が複数人いる場合は、全員の戸籍が必要になり、音信不通の相続人がいる場合はかなりの時間を要します。

無事相続登記が完了したとしても、固定資産税や相続税といった税金の支払いや管理にかかる手間を考えれば、もはやプラスの遺産とも言えないかもしれません。

また、遺産が預貯金であったとしても、遺産相続や遺産分割をめぐる兄弟間の争いの原因となってしまうこともあります。

被相続人が事業家であった場合などは、債権回収、債務整理などの煩雑な事務作業が必要となり、素人では手に負えないことも考えられます。

そのため税理士のような専門家への業務委託が必要になり報酬も発生します。

このように、プラスの遺産が実質マイナスとなることもありますが、逆に借金のような債務があったとしてもあえて相続することで利益がもたらされることもあります。

借金の消滅時効がその一例です。

被相続人の財務状況を調査する中で、仮に借金の存在が発覚したとしても、消滅時効が成立する期間の経過が確認できれば、あとは援用の手続きを済ませれば借金の返済義務はなくなります。

相続放棄をすべきケースといっても、被相続人の遺産の様々な状況次第、そして相続人の状況次第と言わざるを得ません。

ただ、相続人だけで判断するのではなく、相続を専門とする弁護士や事務所と協議、時には対策を立てた方が良いのは間違いありません。その上で判断すべきだと考えます。

9. まとめ

今回は、相続関連の中でも特に相続の消滅時効についてお話いたしました。

債務者にとっては、消滅時効によって借金返済義務がなくなるのは願ってもないことであり、そのチャンスがあれば積極的に活用していくべきです。

ただ、消滅時効は債務者が狙ってできるようなものではありません。

消滅時効が成立するには5年もしくは10年もの期間の経過を待たなければならないためです。

消滅時効が発生する理由の1つは、債権者側に何らかのトラブルが発生し支払督促の事務作業が極端に滞ることであり、トラブルさえ解決してしまえば、債権者にとって消滅時効の中断事由を成立させることは決して難しくはありません。

相続に関しても同じことが言えます。

被相続人の遺産が預貯金と借金であった場合、相続を承認するか相続放棄するかの判断は、通常その額の差によります。

ここで仮に借金の額の方が大きかったとしても、消滅時効の成立の可能性があるならば相続の承認を検討しても良いと思います。

ただし、その判断は弁護士や税理士などの専門家の意見を聞き、協議した後にすべきだと考えます。